尾瀬の美しい風景には、悲しい恋の物語が秘められている。

「尾瀬三郎伝説」

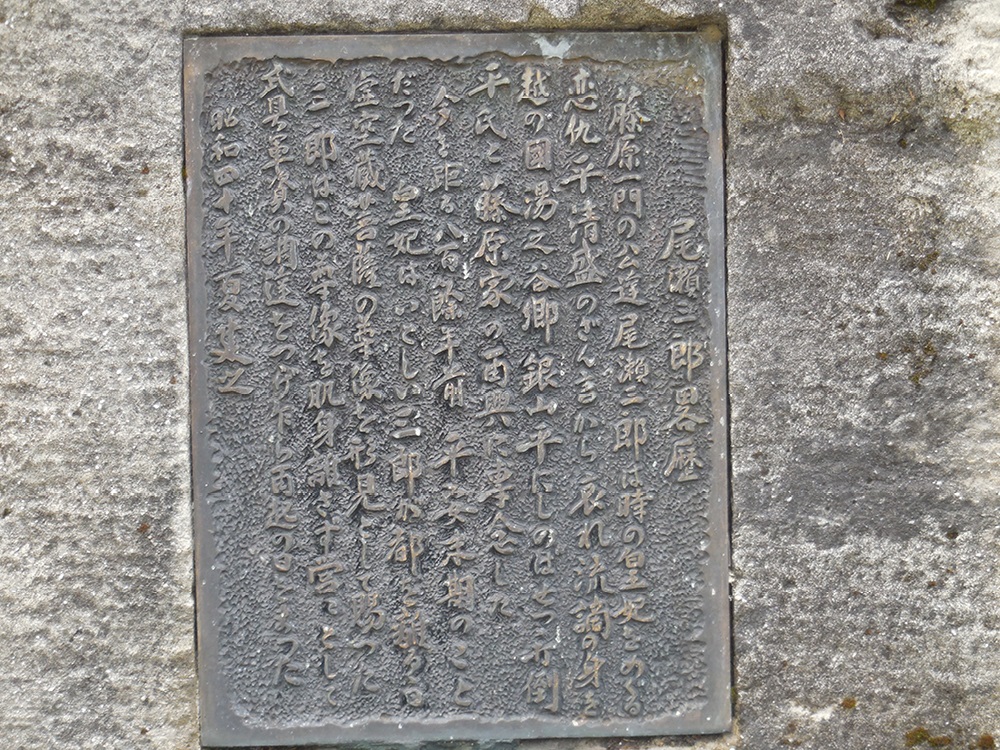

「尾瀬」という地名の由来には諸説あるが、魚沼市湯之谷地域では平安時代の公家、尾瀬三郎藤原房利の悲恋の物語が歴史ロマンを感じさせる由来として語り継がれている。

今をさかのぼること800余年。

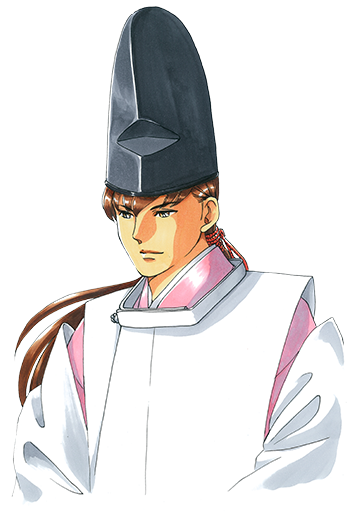

左大臣藤原経房の二男、尾瀬三郎藤原房利は、身の丈が180センチを超える堂々たる体躰と美貌の持ち主で、文武に長けた若者であった。

若くして夫である二条天皇に先立たれた美しい皇妃を巡り、時の権力者である平清盛と争ったが、策謀によって都を追われることとなる。

そして三郎一行が辿り着いた所が現在の魚沼市湯之谷地区であった。

湯之谷の里では土地の郷土たちが悲劇の尾瀬の三郎房利を哀れみ、あれやこれやと世話をした。

三郎一行は、やがて燧ケ岳の山麓にようやく川の源を極めてみると、そこにはびっくりするような大草原が広がり、大きな沼が鏡の如く光っていた。

後にこの沼を三郎に因み「尾瀬沼」といい、大草原を「尾瀬ヶ原」と呼ぶようになったという。

その後三郎は、京の都と皇妃に想いを馳せながら、藤原家再興を画すも志半ばで力尽きてしまう。

三郎は都を去る時に皇妃から渡された虚空蔵菩薩像を、終生肌身離さずにいたという。

この言い伝えから、一人の女性を慕う一途な男性、三郎の心にあやかろうと、近年ひそかに銀山平船着き場近くに建つ尾瀬三郎像を拝み、恋の成就を願う人の姿がみられるという。

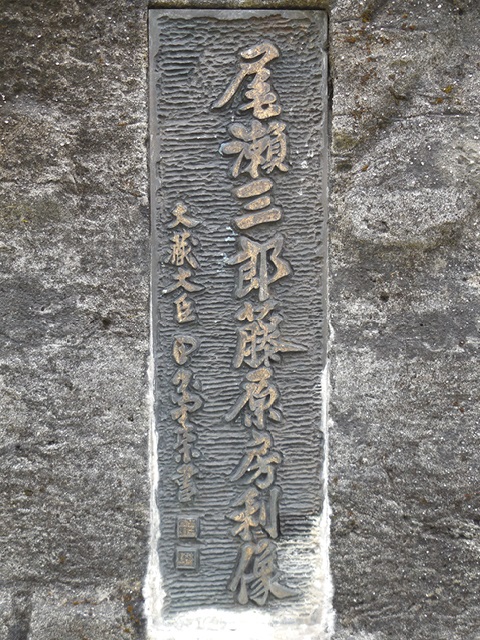

銀山船着き場近くに建つ尾瀬三郎像

詳細情報

| 住所 | 新潟県魚沼市宇津野 |

|---|---|

| 備考 |

銀山平船着き場から国道352号を横切り、長い階段を登りきった場所に尾瀬三郎像はあります。道路横断の際は、通行する車両にご注意ください。 |